지금은 그야말로 '리커버'의 시대라고 할 수 있다. 같은 책이 옷을 계절 별로 바꿔 입고 나온다. 새 책인가 싶어 가까이 가보면 여지없이 리커버다. 좋은 책을 찾기 힘듬일까. 아니면 쥐어짜기의 진수일까. 쏟아지는 책들 속에 셀럽들만 더 화려해지는 느낌이다.

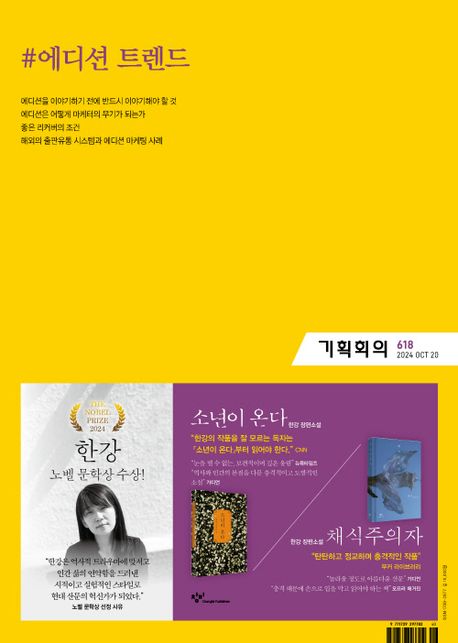

에디션이 하나의 트렌드가 되어버린 지금의 출판계를 설명하는 기획회의 618호는 한국출판마케팅연구소 지원으로 읽어볼 수 있었다.

기존에는 복간이나 증보가 유행이었다. 베스트셀러가 시간이 지나 다시 소비가 생길 쯤에 재 출판하는 것이다. 고전 문학들이 그랬고 유명한 책들이 그랬다. 때로는 빛을 보지 못하고 절판된 책들도 다시 등장했다. 책의 재평가가 이뤄지기도 했기 때문이다.

하지만 더 편한 방법을 알아냈다. 바로 껍데기만 바꾸는 방법이다. 어릴 적에 구매했던 가수의 한정판 베스트 앨범이 그랬다. 12가지로 디자인된 CD가 랜덤으로 들어 있었다. 찐팬들은 서로 교환을 하곤 했다. 마치 모켓폰 씰 모으는 것과 같다. 지금의 베스트셀러들이 그렇다. 1만 권 판매 기념 리커버부터 각양각색의 리커버들이 있다. 분권이 합쳐져 거대한 책으로 재등장하는 것도 흔한 일이 되었다. 책은 하나의 장식품이 되었다.

하지만 리커버가 힘을 내려면 역시 내용이 좋아야 한다. 팬덤이 있는 책의 경우에만 리커버가 효과를 볼 수 있다. 소장각이라고 불리는 책들이 그렇다. 단지 커버만 보고 사는 거라면 더 많은 장식품들이 많기 때문이다. 이왕이면 다홍치마인 것이지 다홍치마라고 다 좋은 건 아닌 것이다.

우리나라와 다르게 다른 나라에서는 문고판(페이퍼백)의 인기도 좋다. 이미 구매가 끝난 책의 경우 저렴하게 문고판으로 출판하면 오히려 구매가 일어나기도 하는 것이다. 문고판은 가격적 부담도 적어서 좀 더 쉽게 구매할 수 있다. 그리고 책의 크기가 일정해서 가지런히 두기도 좋은 것 같다. (사실 미묘하게 차이나는 책들의 높이가 가장 별로인 거 같다. 그래서 같은 출판사 책을 구매하는 편이다)

이번 호의 <로컬>에는 내가 즐겨 보든 '오느른' 채널이 지냈던 김제가 나왔다. '오느른' 채널은 초기부터 쭉 봐 오다가 바빠지면서 보질 못하게 되었는데, 이렇게 다시 보니 새롭다. 시골에 있던 오래된 집을 수리하는 것이 끝나자 최별 PD는 시내로 나가 서점을 만들고 커피를 파는 것까지 봤었는데, 지금은 채널은 중지 상태고 마을은 여러 사람들로 인해 소위 핫플이 되어가고 있는 듯했다. 김제를 지나갈 때마다 나도 한번 들려볼까 했는데 다음에는 한번 들려봐야겠다.

나의 구매의 조건에는 예쁠 것과 제목이 멋일 것은 꼭 들어간다. 그렇다고 무작정 사는 건 아니다. 철학책은 철학책다워야 하고 경제책은 또 경제 책다워야 한다는 게 지론이다. 소설책도 수필도 모두 그렇다. 토지에 고흐의 그림이 들어갔다고 예쁘다고 생각하지 않는 것과 같다. 책과 어울리는 커버와 제목을 추구한다. 리커버는 그런 방향으로 해주면 좋겠다.

ps. 하지만 이름까지 바꿔서 새 책인 마냥 하는 건 정말 기만이라고 생각한다.

'독서 (서평+독후감) > 잡지 | 여행' 카테고리의 다른 글

| 기획회의(2024년 11월 620호) - 한국출판마케팅연구소 (1) | 2024.11.30 |

|---|---|

| (서평) 기획회의(2024년 11월 619호) - 한국출판마케팅연구소 (15) | 2024.11.15 |

| (서평) 기획회의(2024년 10월 617호) - 한국출판마케팅연구소 (0) | 2024.10.12 |

| (서평) 기획회의(2024년 9월 616호) - 한국출판마케팅연구소 (3) | 2024.10.02 |

| MIT 테크놀로지 리뷰 코리아 Vol 16 - 디엠케이글로벌 (4) | 2024.09.15 |