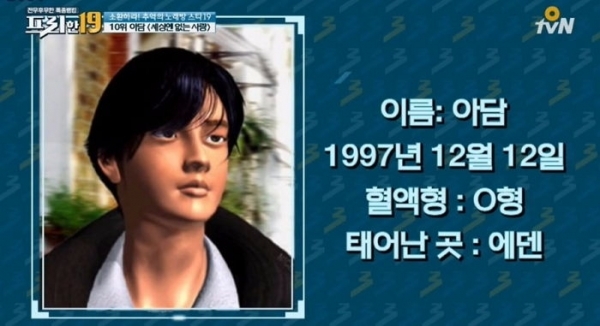

댄스와 발라드 열풍이던 90년대 어느 날 갑작스레 '아담'이라는 가수가 데뷔를 한다. 3D 그래픽을 기반으로 하는 영상과 얼굴 없는 가수의 결합이랄까. 최초로 불리는 사이버 가수는 사람들의 관심 속에 데뷔를 마친다. (노래도 좋았다.) 1997년 12월의 일이다. 그리고 반년이 흘러 최초의 여성 사이버 가수 류시아가 1998년 5월에 데뷔한다. (역시 노래가 좋았다.) 그들은 잠깐의 인기와 관심을 모았지만 세 번째 가수 사이다는 나의 기억 속에도 없을 만큼 이슈가 되질 못했다.

최근 메타버스가 유행을 타면서 그리고 아바타라는 것에 익숙해진 MZ세대를 기반으로 새로운 사이버 인간들이 데뷔를 시작했다. 지난 25일 넷마블이 제작한 가상 걸그룹 '메이브'가 데뷔했다. 카카오엔터가 120억을 투자할 만큼 대형 프로젝트다.

'애나', 나 '한유아' 등으로 불리는 가상 인간의 등장은 기술의 발전으로 계속해서 등장하고 있다. 무한대로 일할 수 있고 법적 소송도 구설수에서도 자유로운 가상 인간은 기술력을 과시하는 수단으로도 쓰인다. LG전자의 '김래아'나 네이버의 '이솔' 등이 있다. 최근에는 CF는 물론 예능에도 등장한다. 개인 SNS도 있을 만큼 이들의 영역은 빠르게 확장되고 있다.

이 수많은 가상인간들이 여러 분야에서 활동을 하고 있다. 모션 캡처나 3D모델링 기술이 발달해 갈수록 그들을 인간과 구분하기는 더욱 어렵다. 가상의 공간이라는 제한된 공간에 존재하기 때문에 '불쾌한 골짜기' 이론도 적용되지 않는 듯하다. 어쩌면 인간이 완벽을 추구하며 캔버스에 그리는 그런 인간 혹은 천상계의 인물들이 가상 세계로 등장한 것일지도 모를 일이다. 아름답기만 한 지금의 가상 인간들이 넘쳐나면 분명 개성 넘치는 때론 사악한 가상 인물도 등장할 듯하다.

가상 인간의 활약이 도드라지는 것은 게임과 메타버스 덕분이라고 할 수 있다. 게임은 이미 하나의 세계이며 때로는 현실과 게임 세계 사이에서 정체성의 혼란을 겪는 경우도 종종 있다. 현실의 분노가 게임 세계의 잔인함으로 이어지기도 하고 게임 세계에서의 자연스러운 폭력이 현실로 이어지기도 한다. 사이버 공간에서의 우상이 현실 세계에서의 우상이 되는 일은 어렵지 않은 일인 것 같다. 가상공간에 대한 거부감이 없는 세대들이기 때문이다.

우상이라 함은 어차피 손에 닿을 수 없는 존재들이기에 더욱 비슷하게 느낄지도 모르겠다. 그리고 어쩌면 성장하는 가상 인간이 등장할지도 모를 일이다. 지금의 가상 인간들은 가장 아름다울 나이에 고정되어 있다. 완벽함 그 자체를 가졌지만 스토리가 없다. 더 완벽한 가상 인간이 나타나면 바로 관심이 사라질 것이다. 오랜 시간 사랑받는 우상은 그들만의 스토리가 있다. 가상 인간에게 피 땀 그리고 눈물로 만들어 온 스토리가 있을 리 없다. 인간에게 감동 코드는 보이는 것 이상으로 중요하다.

그럼에도 가상 인간들의 약진이 계속될 수밖에 없는 이유는 역시 'AI'의 발전이다. 자연어를 학습한 이들은 팬들과 직접 소통이 가능해진다. 최근에 가장 큰 이슈로 떠오르고 있는 'ChatGPT'는 그 능력을 실감하게 한다. 숙제는 물론 일기나, 에세이도 작성해 준다. 가상 인간은 그야말로 가공할만한 능력이 탑재되는 것이다.

영화가 애니메이션 개봉일을 두려워해야 하는 일본의 경우는 이미 '하츠네 미쿠'라는 애니돌이 존재한다. 일본의 경우는 성우가 주제곡을 부르는 것이 흔하며, 애니메이션을 위한 콘서트도 존재하기 때문이다. 이미 한국에도 상륙했다. 오타쿠로 폄하되고 있는 이들의 문화가 메타버스를 선두로 퍼져나가는 사이버 가수들과 어떤 차이가 있을까?

분명 한계도 존재하지만 수용하는 인원도 많아질 것이다. 애니메이션의 비현실적인 캐릭터를 탐하는 것을 '오덕'이라 폄하했지만 새로운 기술은 그 넓이를 넓히고 있다. 그리고 예쁜 것, 귀여운 것에 대한 욕구는 자연스레 거부감이라는 장벽을 없애고 있다. 어떤 것에 열광한다는 것이 문제가 될까?

지브리 필름의 '히사이시 조'의 콘서트와 '하츠네 미쿠'의 콘서트는 어떤 면에서 다를까? 동요와 클래식 정도의 차이일까? 그 음악은 결국 인간이 만드는 거라 장르의 차이일 뿐 퀄리티는 해당 장르에서는 준수한 편이다. 우리는 얼굴 없는 가수에도 열렬한 사랑을 보낸 기억이 있다. 그 가수의 형태가 사이버인가 인간인가는 중요할까? 자연을 사랑하고 우주를 사랑하는 것과 수많은 광자와 전자들이 만들어낸 손에 잡히지 않는 것에 환호하는 건 잘못된 걸까?

분명 저항감은 사리 지지 않을 것이고 그럼에도 도전 또한 계속될 것이다. 신이 존재하는지 눈으로 보질 못하기에 믿을 수 없다고 했던 사람들을 위해 만들어진 수많은 조각상들처럼 어느새 우리 마음의 중심에 자리하게 될지도 모를 일이다. 무언가에 열렬히 빠져들만한 순수하지 못한 나이지만 한 때 사이버 가수 노래를 즐겨 듣는 나에겐 앞으로의 모습이 궁금한 건 어쩌면 당연한 것 같기도 하다.

'글쓰기 + > 사회 관심사' 카테고리의 다른 글

| 김대중-오부치 공동 선언문을 읽으며 (0) | 2023.03.22 |

|---|---|

| ChatGPT와 사람의 일 (1) | 2023.02.23 |

| 화물연대 파업과 정부의 대응에 대한 생각 (0) | 2022.12.09 |

| 정치적인 교육부의 헛발질 (0) | 2022.11.30 |

| 팬덤 정치 (feat. 변상욱 쇼) (2) | 2022.08.11 |